Il fiume invisibile trasformato in una discarica

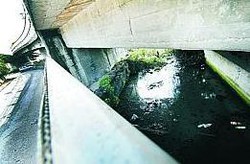

Se ci fosse bisogno di un’ulteriore metafora dell’implosione di Napoli, bisognerebbe guardare la mano protesa di san Gennaro al Ponte della Maddalena, di fronte al Provveditorato agli Studi. Lì nel 1777 si fermò la lava del Vesuvio in una delle più violente eruzioni della storia moderna. Mai era arrivata così vicina a Napoli. La devozione popolare si affidò al patrono del miracolo. Sangue contro lava. E la città fu salva. Come ex-voto al santo fu innalzata una statua, realizzata da Francesco Celebrano, il maestro dei pastori. Il braccio destro di Gennaro è alzato, ancora oggi, con un gesto quieto e imponente. Ma quattro delle cinque dita della mano sono spezzate. Da anni e anni. Un rosario è appeso sul mignolo e dondola al venticello di ottobre. Se il monumento fosse stato collocato tra i lustrini di piazza del Plebiscito, qualcuno pietosamente avrebbe restituito al santo le preziose dita. Ma anche il braccio al dirimpettaio Giovanni Nepomuceno, santo boemo, protettore dei ponti e invocato contro alluvioni e annegamenti, è spezzato da tempo immemorabile: l’ultimo restauro, affidato alla diligenza di un privato, è del 1947. Ma forse c’è una metafora ancora più segreta. E qui, al ponte della Maddalena, trova il suo sbocco. È la fine del Sebeto, il Tevere napoletano come, con un arcadico eccesso di fantasia, lo definiva Jacopo Sannazaro. Il Sebeto è il fiume che non c’è. Forse da secoli, ma a sua memoria (oltre alla fontana barocca di largo Sermoneta a Mergellina) è rimasto questo ponte che quando fu costruito, nel Cinquecento, costò uno sproposito, una cifra iperbolica rapportata alla pochezza del ruscelletto da scavalcare (poetava Giambattista Marino, cavaliere delle meraviglia: «Picciolo sì, ma di delizie pieno, quanto ricco d’onor, povero d’onde»). Della serie: del passato abbiamo conservato il peggio. Il Sebeto è fiume invisibile, già dai tempi di Boccaccio («secondo alcuni scorre presso Napoli, e io ricordo di non averlo giammai visto quando dimorai colà»). Due secoli dopo Guicciardini rincarava la dose: «incognito a ciascuno se non gli avessero dato nome i versi de’ poeti napoletani». E, adesso, invisibile lo è più che mai. Scendeva dal Monte Somma e s’impaludava tra Volla, Ponticelli e San Giovanni a Teduccio, arricchendo la terra dei parulari che grazie a ’o ciummetiello nutrivano ortaggi rigogliosi venduti poi nelle piazze e nei vicoli cittadini. Diremmo oggi mercato agricolo a chilometri zero. Ma tant’è. Ora del corso d’acqua caro alle ninfe partenopee restano due mozziconi di rigagnolo, cari invece ai trans appostati di prima mattina in cerca di clienti di bocca buona. Due pozzanghere piene di monnezza, all’angolo di via Galileo Ferraris e via Francesco Sponsilli, sotto grigi cavalcavia di svincoli e raccordi e ai binari ferroviari. Tutt’attorno c’è la fetida periferia di Napoli, il suo paesaggio zelloso di carrozzerie sfasciate, cumuli di rifiuti speciali e sacchette a piede libero, materassi per barboni e migranti dell’Est, rintanati dietro ripari d’emergenza, piccioni morti e palloni sgonfi, altiforni spenti e bancarelle di fichi d’India, baracche di rom che vibrano al passaggio delle motrici dei Tir. Un posto più squallido per riemergere dal protettivo sottosuolo al Sebeto non poteva toccare in sorte. Così, per punirlo dell’insolenza, l’hanno sommerso di plastica (bottiglie su bottiglie e persino una sedia), di vetri, di tapparelle sfasciate che spuntano tra i rovi selvaggi e un timido canneto. Altro che ninfe, zoccole a due gambe e a quattro zampe. Secondo alcuni storici il fiume sarebbe rimasto parzialmente interrato per l’eruzione del Vesuvio del 79 dopo Cristo, che seppellì Ercolano e Pompei. Un maremoto nel Trecento avrebbe fatto il resto, rendendolo carsico e paludoso. Il peggio fu affidato ai secoli successivi. Il letto del ciummetiello è stato coperto da strade e case, e i residui rigagnoli sono stati inquinati da scarichi delle fabbriche e da collettori fognari. Addio scarole e finocchi, pomodori e meloni. Anche se, sul banco degli imputati dell’impoverimento e del prosciugamento del Sebeto sono stati chiamati anche i troppi canali di irrigazione. Oggi, però, non ci sono neanche più quelli, ma solo l’archeologia dei fallimenti industriali. Non esiste neppure la foce, forse assorbita dall’acqua salata dei Granili, come suggerì circa cinquant’anni fa Carlo Nazzaro. Restano le cinque arcate del mastodontico ponte che vide la battaglia finale tra giacobini e sanfedisti nel 1799. Pietra lavica antica e tufo moderno di un recente restauro. A separare il ponte dal porto c’è una striscia di terra che è l’ennesima discarica a cielo aperto: monnezza di ogni genere e pezzatura sotto un manto di autunnali fiori gialli. Perché i fiumi possono sparire, ma la natura non si arrende, fuor di metafora.

Se ci fosse bisogno di un’ulteriore metafora dell’implosione di Napoli, bisognerebbe guardare la mano protesa di san Gennaro al Ponte della Maddalena, di fronte al Provveditorato agli Studi. Lì nel 1777 si fermò la lava del Vesuvio in una delle più violente eruzioni della storia moderna. Mai era arrivata così vicina a Napoli. La devozione popolare si affidò al patrono del miracolo. Sangue contro lava. E la città fu salva. Come ex-voto al santo fu innalzata una statua, realizzata da Francesco Celebrano, il maestro dei pastori. Il braccio destro di Gennaro è alzato, ancora oggi, con un gesto quieto e imponente. Ma quattro delle cinque dita della mano sono spezzate. Da anni e anni. Un rosario è appeso sul mignolo e dondola al venticello di ottobre. Se il monumento fosse stato collocato tra i lustrini di piazza del Plebiscito, qualcuno pietosamente avrebbe restituito al santo le preziose dita. Ma anche il braccio al dirimpettaio Giovanni Nepomuceno, santo boemo, protettore dei ponti e invocato contro alluvioni e annegamenti, è spezzato da tempo immemorabile: l’ultimo restauro, affidato alla diligenza di un privato, è del 1947. Ma forse c’è una metafora ancora più segreta. E qui, al ponte della Maddalena, trova il suo sbocco. È la fine del Sebeto, il Tevere napoletano come, con un arcadico eccesso di fantasia, lo definiva Jacopo Sannazaro. Il Sebeto è il fiume che non c’è. Forse da secoli, ma a sua memoria (oltre alla fontana barocca di largo Sermoneta a Mergellina) è rimasto questo ponte che quando fu costruito, nel Cinquecento, costò uno sproposito, una cifra iperbolica rapportata alla pochezza del ruscelletto da scavalcare (poetava Giambattista Marino, cavaliere delle meraviglia: «Picciolo sì, ma di delizie pieno, quanto ricco d’onor, povero d’onde»). Della serie: del passato abbiamo conservato il peggio. Il Sebeto è fiume invisibile, già dai tempi di Boccaccio («secondo alcuni scorre presso Napoli, e io ricordo di non averlo giammai visto quando dimorai colà»). Due secoli dopo Guicciardini rincarava la dose: «incognito a ciascuno se non gli avessero dato nome i versi de’ poeti napoletani». E, adesso, invisibile lo è più che mai. Scendeva dal Monte Somma e s’impaludava tra Volla, Ponticelli e San Giovanni a Teduccio, arricchendo la terra dei parulari che grazie a ’o ciummetiello nutrivano ortaggi rigogliosi venduti poi nelle piazze e nei vicoli cittadini. Diremmo oggi mercato agricolo a chilometri zero. Ma tant’è. Ora del corso d’acqua caro alle ninfe partenopee restano due mozziconi di rigagnolo, cari invece ai trans appostati di prima mattina in cerca di clienti di bocca buona. Due pozzanghere piene di monnezza, all’angolo di via Galileo Ferraris e via Francesco Sponsilli, sotto grigi cavalcavia di svincoli e raccordi e ai binari ferroviari. Tutt’attorno c’è la fetida periferia di Napoli, il suo paesaggio zelloso di carrozzerie sfasciate, cumuli di rifiuti speciali e sacchette a piede libero, materassi per barboni e migranti dell’Est, rintanati dietro ripari d’emergenza, piccioni morti e palloni sgonfi, altiforni spenti e bancarelle di fichi d’India, baracche di rom che vibrano al passaggio delle motrici dei Tir. Un posto più squallido per riemergere dal protettivo sottosuolo al Sebeto non poteva toccare in sorte. Così, per punirlo dell’insolenza, l’hanno sommerso di plastica (bottiglie su bottiglie e persino una sedia), di vetri, di tapparelle sfasciate che spuntano tra i rovi selvaggi e un timido canneto. Altro che ninfe, zoccole a due gambe e a quattro zampe. Secondo alcuni storici il fiume sarebbe rimasto parzialmente interrato per l’eruzione del Vesuvio del 79 dopo Cristo, che seppellì Ercolano e Pompei. Un maremoto nel Trecento avrebbe fatto il resto, rendendolo carsico e paludoso. Il peggio fu affidato ai secoli successivi. Il letto del ciummetiello è stato coperto da strade e case, e i residui rigagnoli sono stati inquinati da scarichi delle fabbriche e da collettori fognari. Addio scarole e finocchi, pomodori e meloni. Anche se, sul banco degli imputati dell’impoverimento e del prosciugamento del Sebeto sono stati chiamati anche i troppi canali di irrigazione. Oggi, però, non ci sono neanche più quelli, ma solo l’archeologia dei fallimenti industriali. Non esiste neppure la foce, forse assorbita dall’acqua salata dei Granili, come suggerì circa cinquant’anni fa Carlo Nazzaro. Restano le cinque arcate del mastodontico ponte che vide la battaglia finale tra giacobini e sanfedisti nel 1799. Pietra lavica antica e tufo moderno di un recente restauro. A separare il ponte dal porto c’è una striscia di terra che è l’ennesima discarica a cielo aperto: monnezza di ogni genere e pezzatura sotto un manto di autunnali fiori gialli. Perché i fiumi possono sparire, ma la natura non si arrende, fuor di metafora.